本文围绕《旧物录:85个消亡之物的故事》展开,详细介绍了书中提及的斗拱、自动拟人机和白炽灯泡这三种旧物,包括它们的历史、功能、发展以及逐渐消亡的过程,引导读者从旧物角度反观人类社会与历史。

在这个产品如雨后春笋般不断涌现、技术持续更新换代的时代,《旧物录:85个消亡之物的故事》为我们提供了一个独特的视角,让我们从旧物出发,重新审视人类的社会与历史。它引导我们跳出“进步”“发展”“新产品”“新技术”的固有思维模式,帮助我们从快节奏、高强度、高密度的当代生活中暂时抽身,去探寻另一种生活的可能性。每一件消亡的物品都蕴含着一种对未来的想象,即便物品本身已被时代淘汰,但这些想象依然向我们敞开着。

《旧物录:85个消亡之物的故事》

[英]芭芭拉·彭纳 等 著

丁宇岚 译

后浪|中国友谊出版公司

斗拱:承载历史与文化的建筑瑰宝

在中国传统建筑的奇妙世界里,斗拱扮演着至关重要的角色。它是连接屋顶和柱子的关键承重构件,以其独特的结构创造出了飞檐翘角的优美造型。斗拱不仅仅是一种建筑构件,它承载着典型的中式屋顶,还反映出居住者的社会地位,成为了一种具有代表性的东方式样,如同书法一般,成为了遍及全球的“中国特色”象征。斗拱在社会和建筑方面具有极其重要的双重意义,即便在其实用功能逐渐消失很久之后,它依然代表着现代中国建筑的某种精髓。

沈阳故宫大殿的斗拱

沈阳故宫大殿的斗拱

斗拱的历史源远流长,它兴起于公元前11世纪的西周时期,在唐代达到了鼎盛。唐代庞大的木结构斗拱代表着中国木建筑工艺的巅峰水平。斗拱由许多相互连接的构件组成,其中最重要的两个构件是“斗”和“拱”。“斗”是一个正方形的基础构件,而上面楣梁状的“拱”则形成了一个悬臂,能够支撑相连的拱或屋顶横梁。斗拱结构的完整性不靠紧固件,而是依靠精确的木工技艺和重力的巧妙运用。经过精心切割,每一块木料都与相邻的构件严丝合缝,在屋顶的巨大压力下依然纹丝不动。而且,这种建筑结构固有的弹性还能有效抗震,为整个木框架提供了稳固的支撑。

从古至今,斗拱在中国一直象征着建筑与社会地位之间的紧密联系。然而,直到12世纪初出版的建筑典籍《营造法式》中,才明确了斗拱的相关规范。这本书的宗旨是提高建筑行业的效率,它根据居住者的社会地位,极为详细地列出了相应的建筑构件尺寸。

在唐朝的鼎盛时期,中国传统建筑形式流传到日本并繁荣兴盛。在这个过程中,斗拱开始逐渐缩小。到了宋代,斗拱变得越来越小巧玲珑,更具装饰性。随着中国封建制度的衰落,斗拱所代表的权威逻辑也随之消亡。

20世纪初,随着钢筋混凝土逐渐取代了中国历史悠久的木结构建筑,现代建筑师也取代了传统的建筑工匠。中国的建筑行业呈现出无与伦比的文化多样性,欧洲各国、美国和其他亚洲国家的建筑师都参与到当地的建筑行业之中。其中,许多人(但并非所有人)都对建筑在精巧斗拱之上的传统中式屋顶的消亡感到惋惜。在探索现代中国建筑应该采取何种形式的过程中,除了最顽固的现代主义者之外,几乎所有人都从中式屋顶中获得了灵感,有些人甚至试图复兴它,尽管使用的是混凝土材料。

这种复兴中式屋顶的做法在整个亚洲都很普遍。在中国,许多年轻的本土建筑师用非结构性的斗拱模型来装饰他们的设计,一些外国建筑师甚至试图复兴中式屋顶,例如亨利·墨菲,他的“中国建筑古典复兴”风格一直流传至今。

1949年之后,关于现代“中国风格”的争论仍在持续,此后一直潮起潮落。如今,这场争论的遗产以石头或混凝土斗拱的形式凝固在中国各地的建筑外立面上。斗拱虽然失去了原有的功能,却通过独特的设计形式传达出浓郁的中国特色。

自动拟人机:人机结合的早期探索

通用电气公司的自动拟人机项目之父是美国工程师拉尔夫·莫舍,他开创了一系列具有开创性的人机结合实验。在美国海军和陆军的联合支持下,莫舍在通用电气公司开发了利用仿生机电身体部件的“人体增强”项目,其目标是为战争和太空探索设计外骨骼盔甲。莫舍的自动拟人机包括多个不同阶段的产品:1956年的“好好先生”,1958年的一组由操作员远程控制的机械手臂“勤杂工”,1962年名为“步行机”的行走机器,1969年四条腿的“行走卡车”,最后是1965年到1971年逐渐演变的“哈迪曼”。经过一系列有动力装置、包裹人体的外骨骼结构实验,“哈迪曼”最终演变成现在的样子:它既可以远程控制,也允许使用者直接坐在“哈迪曼”的骨架里,从而增强举重技能和力量。

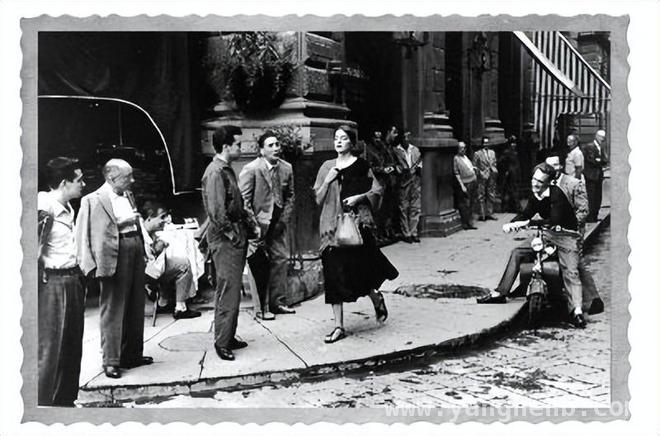

1958年,在纽约斯克内克塔迪的通用电气公司总部举行的首次自动拟人机会议上,自动拟人机的发明者美国工程师拉尔夫·莫舍使用“勤杂工”机械手远程控制呼啦圈的旋转。

1958年,在纽约斯克内克塔迪的通用电气公司总部举行的首次自动拟人机会议上,自动拟人机的发明者美国工程师拉尔夫·莫舍使用“勤杂工”机械手远程控制呼啦圈的旋转。

虽然设计机器人原型机最初的意图只是让它们在危险的放射性区域执行机械任务,但是莫舍额外添加了使它们更逼真的特征,并赋予它们人类行为特有的犯错能力。为此,他用与人类神经系统相连接的机器进行了研究,来复制“犹豫”的逻辑。莫舍将人机结合想象成一种婚姻关系:人和机器结合成一个亲密的共生体,作为一个综合系统行动。为了进一步完善这种结合,他将力反馈的特点应用到自动拟人机上,并重新命名为“感官反馈”。莫舍的机器将减轻的力反馈给操作者,让他们能感受到自己控制的义肢跟周围环境的互动。

通用电气公司自动拟人机广泛宣传的第二个特点是控制和灵巧。用莫舍的话说,自动拟人机“能以人类的信息和控制系统的敏捷,结合机器的力量和强度,响应不规律的力量和动作模式”。虽然自动拟人机力气很大,但它们也很灵巧和有礼貌。1956年5月28日的《生活》杂志刊登了一张“好好先生”温柔地帮助漂亮的露丝·费尔德海姆穿上外套的照片。在通用电气的各种文件中,莫舍绘制了一系列示意图,戏剧性地描述了缺乏人类感觉的强大机器人产生的危害,这些机器人破门而入,拆毁墙壁,无恶不作。在他的草图中,人类的运动神经系统会帮助机器人对反馈力做出反应,借此控制力量的运用。然而,在幕后工作中,他为了控制那些“机械孩子”呕心沥血、忧心忡忡。档案照片中,他在费劲地指挥那些“奴隶”时汗流浃背,这引出了一个问题——在人和机器的关系中,究竟谁是奴隶?

尽管自动拟人机比波士顿动力公司的机器人系列(2013年被谷歌收购)出现得更早,但莫舍设想的那种刻板的增强力量——创造一个作为奴隶的复制身体——已不再流行。值得注意的是,虽然人们广泛使用义肢和增强身体功能的可穿戴设备,但它们不依赖于力反馈,力反馈在现代设计中基本消失了。在取消力反馈后,人们操控机器人执行繁重任务时的控制感与精确度变模糊了,感同身受的能力也消失了,我们与机器失去了直接联系。取而代之的是“虚拟现实”和“增强现实”,它们投射出一个基于模拟和媒介的领域,与人类的神经系统和身体的互动没有关系。媒介的普遍存在也投射出一个冷漠和无动于衷的现代主体,跟这个主体恰恰相反的是,我们对人类生命的脆弱也产生了愈加错误的预估。

自动拟人机的设计方法跟人类的行为举止密切相关,并加以模仿,却没有预见到未来的景象。自动拟人机也暴露了一种根深蒂固的情感,这种情感推动了把自动拟人机设计成具有增强能力的人类复制品的早期实验。然而,使身体动作转化为机械动作的方法和工具没有留存下来。当人类的感同身受让位于机器的优化时,汗流浃背的主人的皮肤感受到的机器反作用力一去不复返。

白炽灯泡:照亮时代又逐渐退场

1800年左右,人们开始了发明电灯的探索之旅,出现了一系列不太实用的电灯和灯泡,其中很少有在商业上取得成功的。1802年,英国化学家汉弗莱·戴维将一根铂丝连接到电池上,铂丝加热时产生了光。尽管铂燃烧得很快,但他基本上已经制造出了白炽灯的原型。1809年,他研发了电弧灯,当电流在两根碳棒之间“跳跃”而产生火花时,灯就会发光。弧光灯经过各种改进,成为之后几十年的首选技术。

1878年,巴黎安装的第一批电路灯就是弧光灯——人们称之为“亚布洛奇科夫蜡烛”,以其发明者、俄罗斯工程师帕维尔·亚布洛奇科夫命名,沿着歌剧院大街排列成行。当时的游客回忆说,耀眼的蓝光下,新歌剧院像阴森森的黑色庞然大物,浮现在灯火通明的大街上。

巴黎安装弧光灯的时候,一些发明家正在研发一种更柔和、更可靠的照明系统。白炽灯泡通过加热灯丝至发光来照明,似乎是最可行的替代方案。1878年12月,英国化学家约瑟夫·斯旺向纽卡斯尔化学学会展示了一种灯丝灯,但是,这种灯直到几年后才被实际应用,并在商业上获得成功。与此同时,海勒姆·S.马克沁、圣乔治·莱恩·福克斯-皮特等工程师已经就灯丝灯的一些零件申请了专利。

托马斯·爱迪生发明的白炽灯

托马斯·爱迪生发明的白炽灯

然而,斯旺最激烈的竞争对手是美国发明家托马斯·爱迪生。1879年12月31日晚,爱迪生发明的白炽灯在新泽西州的门洛帕克发布,几个月后投入生产。1881年巴黎电气展览会上,爱迪生在“最有效率的白炽灯”竞赛中获胜,以几个“烛光”(1860年英国《城市天然气法》规定的光强测量单位)的优势击败了福克斯-皮特、马克沁和斯旺。

爱迪生的灯泡由一个梨形玻璃容器和两根金属棒组成,金属棒从一端伸进来,另一端有一个抽出空气后留下的“核”。白炽灯泡依赖真空,爱迪生对早期方案最重要的改进是新的抽真空和密封方法。金属棒由竹炭纤维制成的灯丝连接,这是不断寻找稳定、耐用的灯丝材料的结果。后来,大多数制造商都改用一种熔点很高的金属:钨。

白炽灯泡在商业上取得了巨大的成功,很快就淘汰了弧光灯。1882年2月,一位纽约钢琴制造商热情地证实了爱迪生系统的优点:“光线很强烈,但同时也很柔和,不会让眼睛不舒服,对眼睛没有任何伤害;它使工人能够清楚地分辨材料最细微的颜色深浅。”跟刺眼的弧光灯相比,白炽灯泡发出柔和均匀的光线,适合家庭室内环境。随着纽约当地(后来是全美国)电网的发展,白炽灯泡出现在家家户户。1910年,通用电气的一则广告甚至宣称太阳是白炽灯泡“唯一的竞争对手”。

然而,白炽灯泡的竞争对手不止太阳。灯丝系统的基本原理是加热灯丝直到它发光。因此,灯泡除了发光还产生热量,它产生的热量比光更多;输入标准白炽灯泡的能量中90%都以热量散发出来。这显然是一种浪费,自世纪之交以来,越来越多的国家禁止或限制销售白炽灯泡。除了少数例外,世界上大多数国家都已采取措施淘汰白炽灯泡,并推广发光二极管(LED)灯取而代之,LED是一种通电时会发光的半导体系统。LED灯使用寿命长,产生的热量很少,而且不含汞,这使它们不仅比白炽灯有优势,而且胜过了另一个竞争对手——节能灯(紧凑型荧光灯)。

本文通过介绍《旧物录:85个消亡之物的故事》中斗拱、自动拟人机和白炽灯泡三种旧物,展现了它们的发展历程、特点以及逐渐消亡的原因。这些旧物见证了人类社会和科技的发展变迁,提醒我们在追求进步的同时,也要关注那些被遗忘的历史和文化价值。本文总结

原创文章,作者:Robert,如若转载,请注明出处:https://www.yanghehb.com/2065.html